「水を流して川を作る」

このような遊びは、よく見られる姿かなァ、と思います。

では、この上流にも目を向けてみましょう!

すると、そこでは ジョウロで水を運び入れている姿がありました。

しばらくすると、緑の大きいジョウロの中の水がなくなって、

こんなふうに 水の補給が始まりました。

なんだか「おもしろいなー」と、思って見ていると・・・

さらに、青いジョウロの水がなくなり・・・

「ここから 入れてみようよー!」 「うん!」

さて、どうなったかな??

こんなふうに いろいろ試して、面白がって遊んでいるとき、

思わぬ発見が生まれて、遊びがさらに面白くなっていく。

そこが、「遊び」のいいところ。

投稿者: staff

2学期、始まりました。

今学期も、子どもたちと一緒に たくさん遊んでいきます。

どうぞ、よろしくお願いします!

さて、こちらは、以前にここで紹介したアゲハの幼虫、

・・・ではなく、次の世代の幼虫です。

いま、園庭で すくすく成長しています。

ちなみに、前回のアゲハのタマゴたちは、

幼虫のときに外敵との争いに敗れ、

チョウして飛び立つにはいたりませんでした。

聞いたところでは、タマゴからチョウとなる割合は、0.6%くらいとか。

(この確率が高いのか、低いのか・・・?)

でも、夏休みに産み付けられた、たくさんのタマゴたちが

チョウとして飛び立つ日を 楽しみにしています。

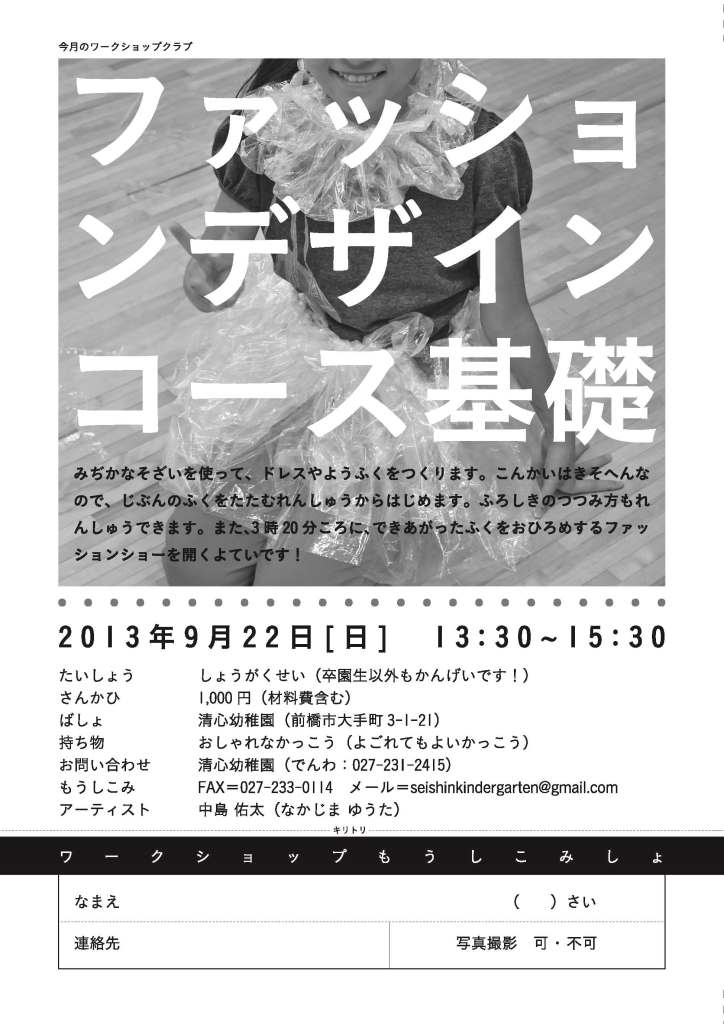

【今月のワークショップ(9/22)】あつまれー!しょうがくせい!(Seishin×Nakajima)

9月の「ワークショップクラブ」では、こんなことします!!

しょうがくせいであれば、だれでも さんかできます。

もうしこみ、まってます!

こちらをよくみて、メールかファックスで、もうしこんでね!

※10月のワークショップは、10月18日(金)の夕方です※

【年長】お泊り保育4日間@志賀高原(みんなで編)

7/24-27のお泊まり保育(夏期保育)にて。

こちらは、カメラマン(根岸さん)から届いた映像です。

【3日目:東館山山頂に着いたよ!】

【4日目:「やまゆり荘」の朝】

【4日目:横手山山頂でヤッホー!】

いろいろなところに行って、いろいろなことをしてきたよね!

そんな様子を さらにご覧になりたい方は こちらもどうぞ。

■1日目の様子はこちら

■2日目の様子はこちら

■3日目の様子はこちら

■4日目の様子はこちら

【開放日(9/6)】「1歳からのワークショップ⑥」のご案内

清心の幼稚園開放日では、「1歳からのワークショップ(1~3歳児向)」を

開いています。どうぞ気軽に遊びにお出かけください。

■■■1歳からのワークショップ■■■

企画:「ぐるぐる ドカーン」

内容:からだをつかってみよう!

対象:未就園児(1歳~3歳くらい)

日時:9月6日(土)10:00~11:00ごろ

*開放時間は9:30~13:00です

場所:清心幼稚園ホール

申込:とくに必要ありません。自由にご来園ください。

料金:無料

「みなさん、まってます! (スタッフ:こんぴより)」

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

<幼稚園開放日と「1歳からのワークショップ」の日程>

9月20日(金) 「がらがら どん」 (がっきをつくってみよう!)

・園内で自由に見学もできます。

・アスレッチック、砂場、その日の遊びなども

体験したり、一緒に遊んだりできます。

「保育実践学会@福岡」で発表してきました。

8月23日、24日に、保育実践学会(福岡)で、研究発表をしてきました。

発表メンバーは園の保育者2名と、

群馬大学教育学部の茂木一司先生。

初めに、幼児が、多様な環境と対話しながら遊ぶ様子を、

エピソードを交えながら、紹介しました。

幼児が対話の中で学んでいる姿と、そこでの保育者の願い、

葛藤なども報告すると、会場からも共感の声がありました。

その後、ワークショップ的に意見交換する場を設け、

会場内の参加者同士でも学びを深め合いました。

全国各地から熱心な保育者が集まっていたので、考えることもさまざま。

とても刺激的でした。

園では2年間にわたり、研究を進めてきましたが、

大変意義のある学びの機会になったと思います。

ご参加くださったみなさま、これまでご協力くださったみなさま、

どうもありがとうございます。

再掲:【開放日(8/27)】「1歳からのワークショップ⑤」のご案内

明日の開放日では「1歳からのワークショップ(1~3歳児向け)」を

開催しています。どうぞ気軽に遊びにお出かけください。

■■■1歳からのワークショップ■■■

企画:「ぷかぷか ポヨヨー」

内容:なつやすみたのしいな♪

対象:未就園児(1歳~3歳くらい)

日時:8月27日(火)9:30~11:30の時間内

場所:清心幼稚園ホール

申込:とくに必要ありません。ご来園ください。

料金:無料

連絡:駐車場に限りがあります。

みなさん、まってます! (スタッフ:こんぴより)

■■■■■■■■■■■■■■■■■■

<幼稚園開放日と「1歳からのワークショップ」の日程>

9月6日(金) ぐるぐる ドカーン (からだをつかってみよう!)

9月20日(火) がらがら どん (がっきをつくってみよう!)

・園内で自由に過ごせます。

・アスレッチック、砂場、その日の遊びなどにも

一緒になって遊べます。

【ご案内】来春入園向け幼稚園説明会が8/27(火)にあります。

来年度に入園を検討されている方の説明会を行います。

お気軽にご来園ください。お待ちしています。

【日 時】

・8月27日(火)14:00~16:00 (受付14:15~)

【対 象】来春の入園をお考えの方

・2歳児の保護者(3年保育)

・1歳児の保護者(満3歳児保育)

*満3歳児保育は3歳を迎えた翌月から入園できます。

【内 容】

・園の保育についてお話しいたします。

・入園願書をお渡しします。

・入園の手続きについてお話します。

・入園金の減免についてお話します。

【その他】

・駐車場に限りがあります。ご了承ください。

・説明会の間、お子さまをお預かりすることもできます。当日お声かけください。

【研修通信】「子どもと保育実践研究会夏季大会」に参加しました。

この研究会(主催:子どもと保育総合研究所)は、毎年2回(夏・冬)に開かれています。

この夏は8月17日、18日の両日に行われ、園の先生方全員で参加してきました。

この研究会の今年のテーマは「保育新時代の幕開け」。

なるほど、確かにこの数年の間に保育の制度も変わりそうだし、

新たなことが起きそう…といった暗示もあるのでしょう。

一方、本研究会でも話に出ていましたが、やはり、

いつの時も「変わらない何か」そういったものもありますね。

そうした両面から真に考えていくことが、本研究会の目的であり、

私たちが、毎年この研究会に参加する意味かと思います。

今回もとても示唆に富む内容でした。

本当に多様な幼児一人一人の、多様な活動(学び)を保証するために、

どのように幼児と関わっていくとよいのか、改めて考えさせられました。

■実践事例発表(かえで幼稚園@広島県)を通したシンポジウム

提案:かえで幼稚園「あらためて『幼児期にふさわしい生活』を問う」

シンポジスト:佐伯胖(信濃教育会教育研究所所長)、小林紀子(青山学院大学)、

中丸元良(かえで幼稚園)、熊佐芙美(かえで幼稚園)

コーディネーター:大豆生田啓友(玉川大学)

■鼎談とシンポジウム「保育実践の創造」

鼎談者:吉村真理子(元松山東雲短期大学)、森上史郎(子どもと保育総合研究所)、

岸井慶子(秋草学園短期大学)

鼎談コーディネーター:渡辺英則(ゆうゆうの森幼保園・港北幼稚園)

シンポジウムコーディネーター:若月芳浩(玉川大学)

■分科会

【小学生募集】「夏の終わりのオープンアトリエ」開催(Seishin×Nakajima)

8月21日(水)13時~17時の間、アトリエを開放します。

夏休みの工作の宿題の追い込みや、最後の思い出作りにぜひご利用下さい!

課題を持ち込んで頂ければ、中島佑太によるアドバイスやサポートがあります。

また、自由課題として、スペシャルワークショップコースもあります!

《夏の終わりのオープンアトリエ!》

[Aコース|学校の宿題コース]

学校の工作の宿題(ポスターや貯金箱など)をお持ち込み下さい。

中島佑太と金野睦美によるアドバイスや制作サポートを受けることができます。

[Bコース|ナカジーワークショップコース]

いつもよりちょっと難しいワークショップに挑戦してファッションデザイナーになろう!

アーティスト中島佑太と楽しみながら苦しむコースです(痛みなどはありません)。

[おまけコース|コンピースペシャルコース]

コンピーこと金野先生が夏の終わりを彩る特別なコースを企画しています!

※Bコース、おまけコースのみ、別途材料費(300円程度を予定)を頂きます。

日程=8月21日[水] 13時00分~17時00分

会場=清心幼稚園(前橋市大手町3-1-21)

対象=小学生ならだれでも!(卒園生でなくても参加できます。)

参加費=1,000円

材料費=300円程度(B・Cコースのみ)

持ち物=

・Aコースの方は、材料と道具をご自分でご用意下さい。

・汚れても良い服装でお越し下さい。

・飲み物や暑さ対策をご用意下さい。

・開放時間内であれば、入退場は自由です。お好きな時間にお越し下さい。

但し、どれだけ参加しても料金は変わりません。

[参加に関するお問合/お申込]

電話:027-231-2415(清心幼稚園)

〇 プロフィール

中島 佑太 (なかじま ゆうた)現代芸術家|アーティスト

1985年群馬県前橋市生まれ、2008年東京芸術大学美術学部先端芸術表現科卒業。

様々な想像やアイデアを生み出す状況を設定し、

そのアイデアを形にするワークショップを手法に活動している。