5月13日(金)より、2017年度入園向けのプレ清心の

募集要項を配布します。

また同時に申込みの受付も開始いたします。

どうぞお早めにお越しください。お待ちしています。

【2017年度プレ清心の募集について】

■募集人数:10名(定員になり次第受付終了)

■募集対象:2017年4月時に2歳のお子さま

■受付開始:2016年5月17日(金)

■条件:満3歳児保育に編入します。次のことにご注意ください

・年少時から3年間通われる方に限ります

・空きがない場合は編入園時期が遅くなることがあります

■選考等:選考はありませんが、次のことを了解ください

・本園の保育理念に共感し、対話を重視する保育に協力してください

・幼児資料をもとに質問させていただくことがあります

■手続き:申込書、入園願書、幼児資料を提出してください

※詳しくは募集要項等でご確認ください

問合せ先:027-231-2415 (清心幼稚園)

======================

長らくお待たせしまして、大変申し訳ありませんでした。

5月13日は、幼稚園開放日にもなっておりますので、

あわせてお出かけください。

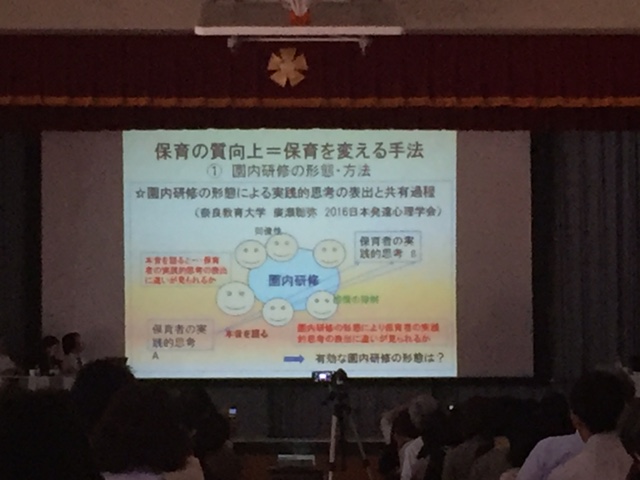

【第69回保育学会2016】「保育の質」を高める実践研究はどこへ

「保育の量」が足りないという一方、

「保育の質の最低限の部分」と、

「本当の意味での保育の質の向上」は、

どちらも切り離さずに考えたいもの。

保育が足りないと言って、急な拡大のしわ寄せで

命がなくなる現場では困ります。

しかし、そうした現状が国内で起きています。

それでは、もちろんいけないのですが、

「保育の質」に関する研究は、実践も絡んで

より多面的になってきたと感じます。

ただそれらは、〇〇式のように分かりやすい

早期的な教育ではないので、

評価や手ごたえが見えにくいです。

(ちなみに本園は、たとえば、カードを瞬時にめくって

記憶させる〇〇式や、高い跳び箱を飛ぶ等の〇〇式に

現時点で共感していません。そういう塾等も同様です)

だからこそ、エビデンスをもとにした地に足のついた

実践研究が必要ですし重ねていきたいと思っています。

園とご家庭で保育(教育)の方針が異なりますと、

対話が起こりにくくなりますので、これから

何かを選択されるようでありましたら、よくよく

お考えくださっていただけたらと思います。

(もし、早期教育や〇〇式等に関心がおありで、

そういったご家庭の教育方針があるようでしたら、

そうしたメソッドを導入している園もあります)

(今回の保育学会より@東京学芸大学)

「せなかにくっつける」(今月のワークショップ29)

■■■■■■■■■■■■■■■■

<せなかにくっつける>

■■■■■■■■■■■■■■■■

「今月のワークショップ」、りゃくして「こんわく」

次回は29回目になります。

===============

こんわく!は清心幼稚園で毎月行っている

子ども向けのワークショップです。

困惑しながら今月もわくわくするワークショップシリーズです。

小学生くらいから参加できます。

===============

■タイトル せなかにくっつける

■にちじ 2016年5月14日[土] 13:00~17:00

■たいしょう せなかがどこかものたりない人(小学生以上)

■もちもの せなか、すいとう、おやつ(こうかんしやすいもの)

■さんかひ 1,500円(材料費、おやつ代、保険代を含む)

■ばしょ 清心幼稚園(前橋市大手町3-1-21)

■もうしこみ FAX=027-233-0114

■メール=info@seishin-gakuen.jp(清心幼稚園)

■企画 中島 佑太(なかじま ゆうた・アーティスト)

【5歳児】もり土をした。土の中のジャガイモのために。

あるクラスの壁面。

こんな遊び感覚で飾られていました。

みなさんは何に見えますか?

園では保育者が壁面をつくるというよりも、

子どもたちの何かを飾ったり、

園生活の過程で何かを見せたりといった

空間(平面)の一つと思っています。

ところで、よくカラフルでカワイイ系の2頭身うさぎや、

くまが遊んでいる姿などを飾っている所もありますが、

アレってどうしてこんなに広まったんでしょう?

(「保育室・壁面」で画像検索すると・・・・)

子どもの個性を大事にしています、と聞く一方で、

保育室が画一化されている不思議。

そうならないように心掛けたいものです。

「ホームカミングデイ2016」のおしらせ

そつぎょうせい(しょうがくせい)のみなさま!

ひさしぶりに、ようちえんであそびましょう!

おまちしています!

**********************************

【ひにち】5がつ7にち(どようび)

1ねんせい:10:00~11:40

2~6年生:13:30~15:00

【ばしょ】せいしんようちえん

【れんらく】027-231-2415

【かかり】こんぴー、さわぴー、かねぴーほか

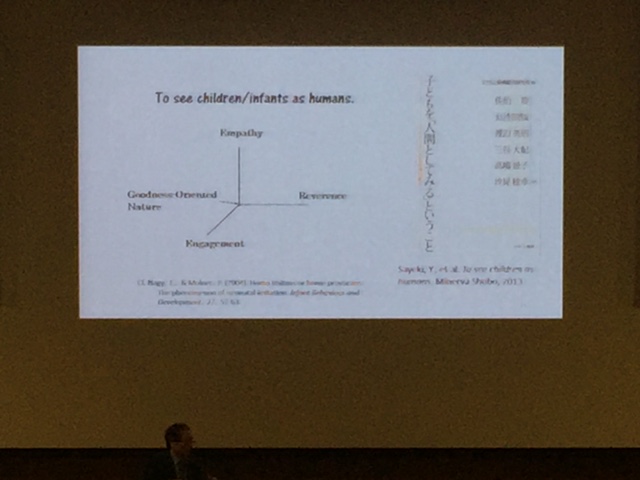

【第27回発達心理学会】@北海道大学

明日は5月というのに札幌は吹雪もよう。

寒暖差20度以上。

会場内は熱い。

なかでも、佐伯胖氏とレディさんとのやりとり。

佐伯先生も熱かった。

【学会招待講演】

「なぜ社会的認知において「関わり合い」が重要か?」

●講演者Vasudevi Reddy

●指定討論者:佐伯胖

================================

ヴァスデヴィ・レディ 著 佐伯 胖 訳

『驚くべき乳幼児の心の世界

「二人称的アプローチ」から見えてくること』(ミネルヴァ書房)

(以下引用)

乳幼児はどのように人の心を理解するのか?

――この謎を解く鍵として本書が提起しているのが

「二人称的アプローチ(second-person approach)」である。

そこから、乳幼児が生後数か月で、すでに他者の

多様な心がわかっており、それらにきわめて

「人間的な」応答をしているという、従来の心理学研究では

描かれてこなかった驚くべき心の世界が浮かびあがってくる。

(原書:Reddy, V. 2008 How Infants Know Minds. Harvard University Press. )

[ここがポイント]

◎ 「二人称的アプローチ」という、人の心の世界に迫る新たなアプローチを提言。

◎ 従来の乳幼児の他者理解についての研究が見落としてきた、赤ちゃんの深い人間理解に根ざした、「ひとの心」の理解とかかわりを、あますところなく次々と明らかにする。

【4歳児】タケノコ見つけて掘った→食べたい

数日をかけて掘ったタケノコ。

キッチンスタッフの協力も得て、

昨日、ようやく煮るまで行き着いた。

保育室の中でひっそりと。

【5歳児】つくる。

【ひるごはん】ありがたいなぁ。

3歳以上の子どもたちが食べている給食。

(たむらやさんが届けてくれています)

今日は野菜がごろごろ入った豚汁。

これがあたたかいまま届く。

本業が「みそ漬け」づくりなだけに、

みそにも独特な手をかけているそう。

こういう毎日って、ほんとありがたい。