======================

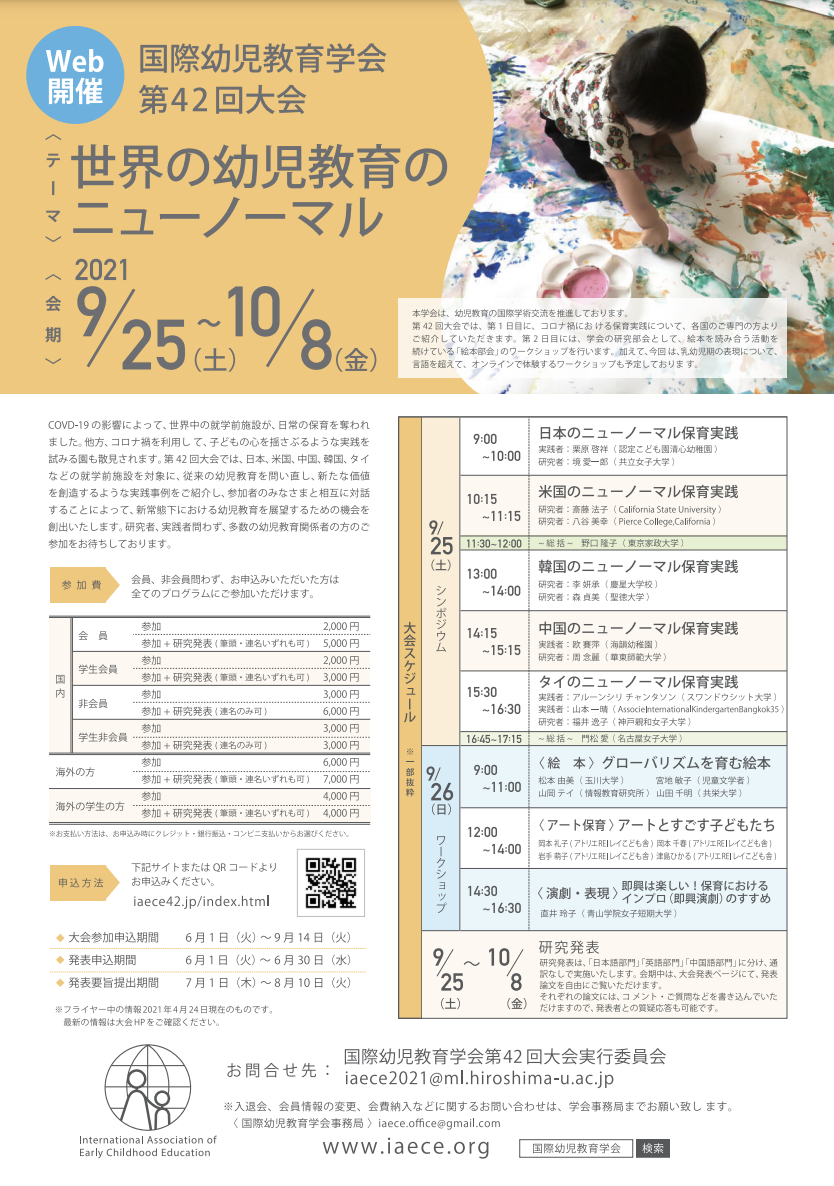

日本保育学会第71回大会でポスター発表しました(@宮城女子学院大学)。

======================

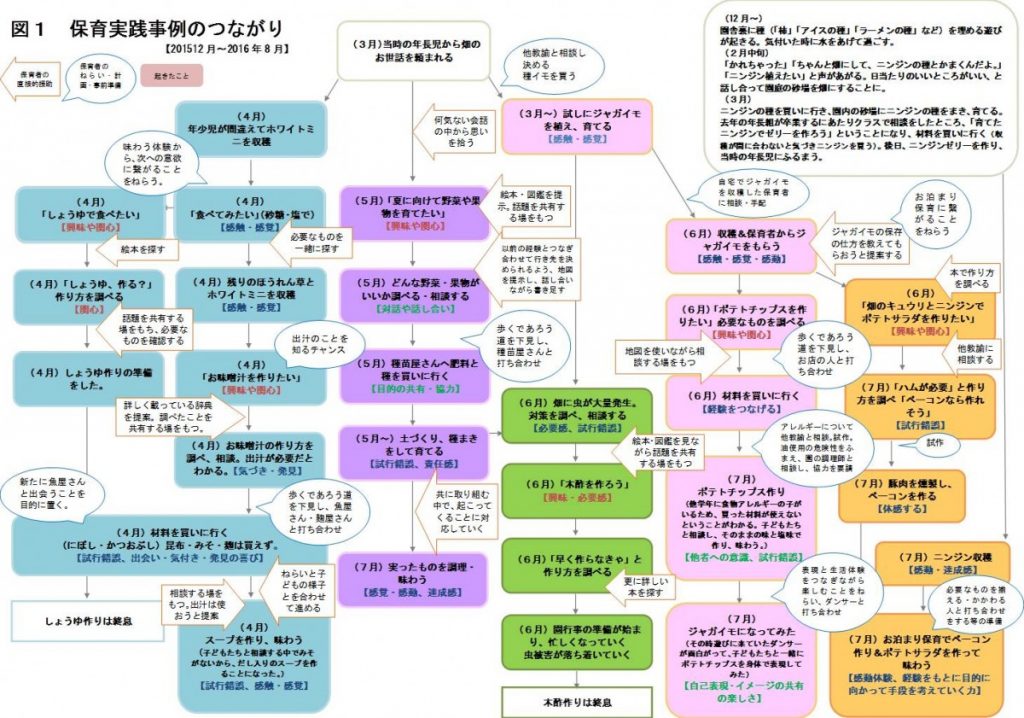

清心幼稚園が個別のアーティスト(中島佑太)と一緒に遊んで6年が経過しました。

そこで、これまでの活動を振り返り、その変容を分析しました。

・アーティストにとって、どんなことが起こったのか?

・保育者にとって、どんなことが起こったのか?

この2点に注目し、それぞれの立場から検証しています。

======================

アーティストと一緒に遊んだり、ワークショップしたりすることは試行錯誤や創意工夫できる余地が多く、保育者だけでは難しい「対話の環境づくり」も可能にします。

・モノとの対話:多様な素材、量、出し方、展示などが変わった

・ヒトとの対話:アーティストの考え方を通して自己内対話が起こった

・コトとの対話:面白い事・新たな発見、気づきが広がっていった

保育者へのインタビューの結果、アーティスト(中島佑太)と一緒に遊びながら過ごしてきたことで、葛藤や違和感を感じることも含めて、結果的に私たち保育者に多くの発見がもたらされました。今では園内の保育環境が豊かになるサイクルも築かれてきたように感じます。

======================

■ 地域と関わる園の試み(3):アーティストと協同することを考える① (要旨pdf.)

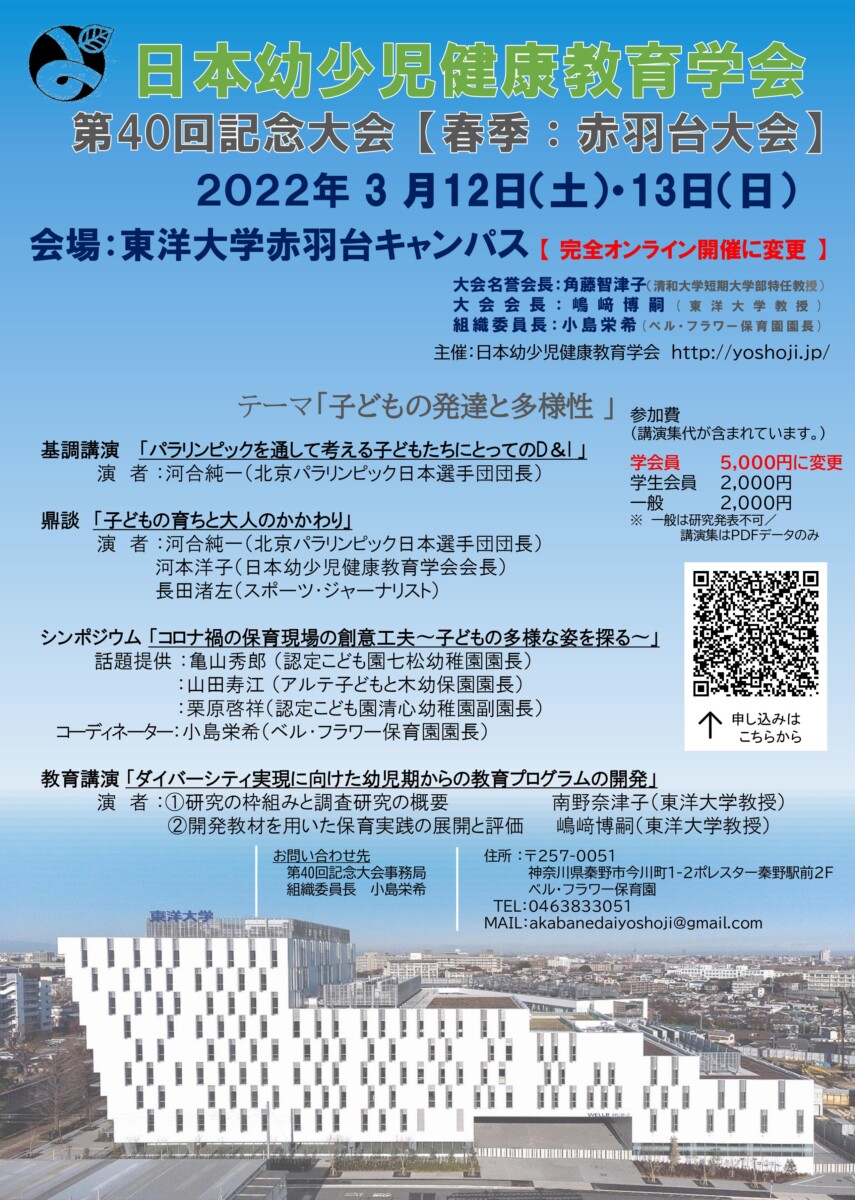

発表者: ○中島佑太(アーティスト) 栗原啓祥(認定こども園清心幼稚園)

■ 地域と関わる園の試み(4):アーティストと協同することを考える② (要旨pdf.)

発表者: ○栗原啓祥(認定こども園清心幼稚園) 中島佑太(アーティスト)

保育を語り合うことを通して

保育を語り合うことを通して